Un circuit électrique qui s’affranchit de la loi d’Ohm, c’est un peu comme une route sans limitation de vitesse : tout devient possible, y compris le pire. Des matériaux sortent du rang, pensez aux semi-conducteurs ou aux supraconducteurs, et bousculent cette règle qui structure la majorité des systèmes électrotechniques.

Dans la pratique, la plupart des composants en circulation, des équipements électroniques jusqu’aux installations de la maison, s’appuient sur cette loi pour garantir à la fois fiabilité, gestion raisonnée de l’énergie et sécurité. Appliquer systématiquement la loi d’Ohm, c’est éviter les erreurs de dimensionnement, prévenir les incidents, et s’assurer que chaque appareil ou câble tienne la distance sans surchauffer ni tomber en panne.

Pourquoi la loi d’Ohm reste incontournable pour comprendre l’électricité

Au fil du XIXe siècle, Georg Simon Ohm a posé les fondations d’un principe devenu central dans l’analyse des circuits électriques : la loi d’Ohm. Elle relie trois grandeurs fondamentales, la tension (ou différence de potentiel), l’intensité du courant et la résistance électrique d’un conducteur. L’équation U = R × I, ce repère universel, s’applique à une immense majorité de conducteurs ohmiques.

Derrière cette équation simple se cache un outil d’une efficacité redoutable. Elle permet, en un clin d’œil, d’anticiper les réactions d’un conducteur ohmique. Sitôt la résistance électrique connue, il devient possible de piloter la tension et l’intensité qui traversent le circuit. Concepteurs de réseaux, électroniciens, physiciens appliqués : tous s’appuient sur cette loi pour choisir, évaluer et diagnostiquer leurs installations.

Voici quelques exemples concrets où cette loi s’impose comme un passage obligé :

- Prévoir la chute de tension sur un câble, pour éviter les pertes et garantir la performance

- Limiter l’intensité admissible, afin de protéger les équipements et assurer la sécurité

- Améliorer la consommation énergétique d’un circuit, en optimisant chaque paramètre

Ce principe ne se limite pas aux calculs de base. Il éclaire la lecture de schémas électriques, permet d’analyser les réseaux résistifs et d’identifier sans hésitation les conducteurs ohmiques. Grâce à la loi d’Ohm, l’électricité cesse d’être une affaire de hasard et devient une science de précision.

Comment tension, courant et résistance interagissent concrètement

Dans tout circuit électrique, trois valeurs orchestrent le fonctionnement : la tension, l’intensité et la résistance. La tension (en volts) joue le rôle de force motrice, poussant les charges d’un point à l’autre. L’intensité (en ampères) mesure le débit de charges à chaque seconde. Quant à la résistance (en ohms), elle indique la difficulté rencontrée par les charges pour avancer.

Dès qu’on augmente la tension appliquée à une résistance, l’intensité du courant grimpe à la même vitesse : c’est la loi d’Ohm en action. Prenons un exemple simple : avec une résistance de 100 ohms et une tension de 10 volts, l’ampèremètre affichera 0,1 ampère. Placez deux résistances en série, la résistance totale monte, le courant descend ; ajoutez-les en parallèle, la résistance globale chute, l’intensité totale remonte.

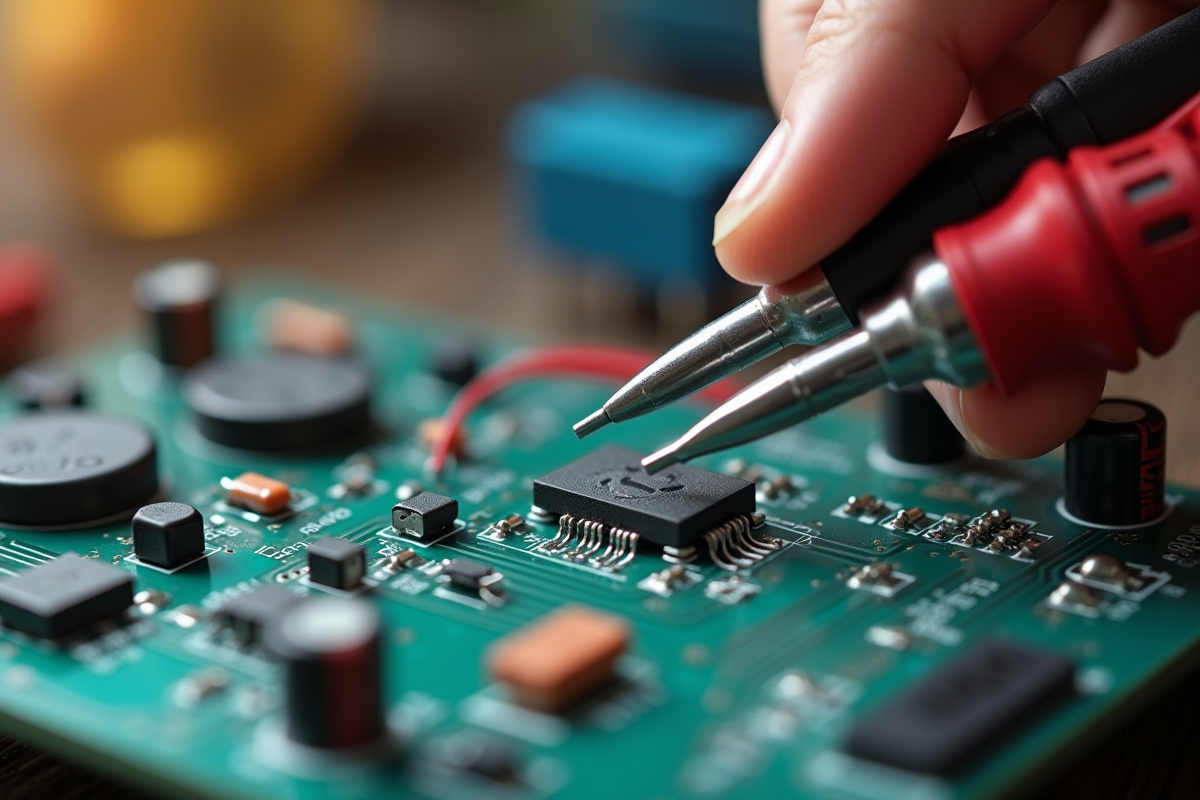

Pour relier la théorie à la réalité, les techniciens s’appuient sur des instruments tels que le multimètre ou le voltmètre. Ces outils permettent de mesurer la tension aux bornes d’un dipôle, d’évaluer l’intensité circulant dans le circuit ou de chiffrer la résistance d’un élément précis.

Un montage courant, le diviseur de tension, aide à comprendre ces interactions : deux résistances en série se partagent la tension d’alimentation selon leur valeur respective. Maîtriser ces mécanismes, anticiper la puissance dissipée par effet Joule, choisir la bonne résistance pour sauvegarder un composant sensible : autant de gestes techniques qui, répétés chaque jour, structurent la conception des appareils électroniques, du capteur miniature à l’automate industriel.

Applications pratiques : la loi d’Ohm au service des systèmes thermiques et du quotidien

Du radiateur électrique au réseau de transport d’énergie, la loi d’Ohm irrigue sans relâche l’univers technologique contemporain. Dans le chauffage domestique, l’effet Joule transforme le courant en chaleur : un conducteur ohmique, traversé par un courant, oppose sa résistance, ce qui libère de l’énergie thermique. Ce principe ne s’arrête pas aux portes du foyer, il s’étend à l’industrie, des fours puissants aux bancs d’essai des moteurs électriques.

La gestion fine de la puissance dissipée par effet Joule influence directement la performance des appareils et la sûreté des installations. Une résistance trop élevée dans un câble de distribution entraîne une chute de tension, pertes d’énergie, échauffement indésirable. Les gestionnaires de réseaux scrutent ces indicateurs pour garantir la rentabilité du transport d’énergie électrique sur de longues distances.

Pour illustrer ces usages, voici comment la loi d’Ohm s’invite dans des applications variées :

| Application | Paramètres surveillés | Impact |

|---|---|---|

| Radiateur électrique | Résistance, intensité | Chauffage maîtrisé |

| Réseau de transport | Chute de tension, pertes effet Joule | Efficacité, sécurité |

| Imagerie par résonance magnétique | Courant, champ magnétique | Qualité de l’image |

La souplesse de la formule loi d’Ohm simplifie aussi l’adaptation entre courant continu et courant alternatif : chaque composant, de la source à la charge, peut être calibré précisément. Dans l’industrie, des protocoles comme HART utilisent ces principes pour garantir la fiabilité des échanges d’informations sur les lignes, surveiller la résistance et détecter instantanément la moindre défaillance.

À l’heure où chaque kilowatt compte et où la sécurité n’admet aucune négligence, la loi d’Ohm continue d’être le fil rouge invisible qui relie la théorie à l’efficacité réelle, de l’atelier à la centrale, du laboratoire à nos usages quotidiens. Difficile d’imaginer un monde électrique sans cette équation, qui fait rimer logique et performance.